明清寶鈔刻印龍紋鑒賞 |

|

發(fā)布日期:13-03-12 09:45:06 泉友社區(qū) 新聞來源:大洋網(wǎng)-廣州日報 作者: |

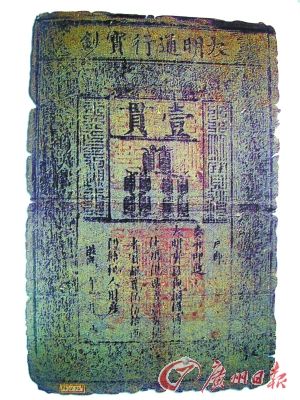

大明通行寶鈔一貫

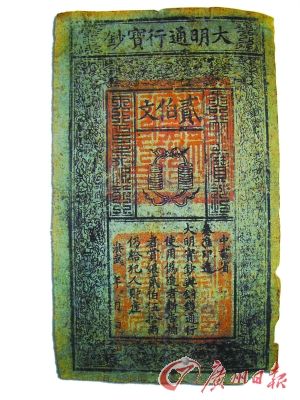

大明通行寶鈔貳百文

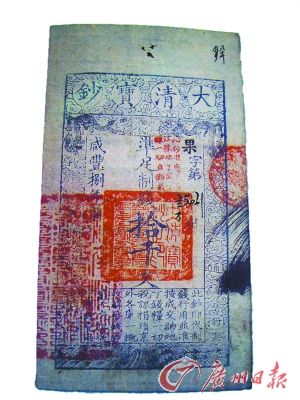

大清寶鈔十千文

明代是繼元代之后以紙幣作為主要通貨的封建政權(quán)。“大明通行寶鈔”是明朝官方發(fā)行的唯一紙幣,于明太祖洪武八年(1375年)之后正式發(fā)行。明朝開國后,銅非常緊缺,于是明太祖于洪武七年頒布“鈔法”,設(shè)寶鈔提舉司,并于次年以中書省名義發(fā)行“大明通行寶鈔”,面額有一貫、五百、四百、三百、二百、一百文,分為六等。洪武二十二年(1389年),又發(fā)行十文至五十文小鈔。 由于當(dāng)時使用的紙質(zhì)較差,大明寶鈔難以經(jīng)久耐用,且明代紙幣只發(fā)不收,導(dǎo)致市場流通的紙幣越來越多,泛濫成災(zāi),貶值極快,用的人越來越少。到弘治以后,鈔法實際上已廢止不行。 “大明通行寶鈔”的形式沿用元代的“交鈔”和“寶鈔”,印框高約30厘米,寬約20厘米,是世界上面積最大的紙幣。面額為二百文的寶鈔的吉祥圖案有“大明通行寶鈔”兩端的火焰紋、龍紋花欄和錢貫圖案。文字也很有特色、有疊篆“大明寶鈔,天下通行”八字,刻印精美,富有特色。 鑒于明代紙幣泛濫貶值 的教訓(xùn),清初對發(fā)行紙幣的態(tài)度極為謹(jǐn)慎,順治八年(1651年),曾沿用明朝舊制,發(fā)行紙幣,稱為“鈔貫”,與錢并行,到順治十八年(1661年)即停止發(fā)行。 1840年以后,由于清政府陷于內(nèi)憂外患之中,國府寶虛,財政入不敷出,清政府于咸豐三年(1853年)發(fā)行了“大清寶鈔”和“戶部官票”, “鈔票”之名便由此而來。“官票”又稱“銀票”,以銀兩為單位,分有一兩、三兩、五兩、十兩、五十兩五種面額。“寶鈔”又稱“錢鈔”,以制錢為單位,分有五百文、一千文、一千五百文、二千文、五千文、十千文、五十千文、百千文八種面額。票面上端有“大清寶鈔”八個漢字,兩旁分印“天下通行,均平出入”字樣。“大清寶鈔”在形式上仿明代“大明寶鈔”,四周飾以吉祥龍紋,下為波浪紋圖案。 |