民國關金券:從尺寸看歷史興衰 |

|

發布日期:13-06-20 17:16:54 泉友社區 新聞來源:收藏界 作者:劉英杰 |

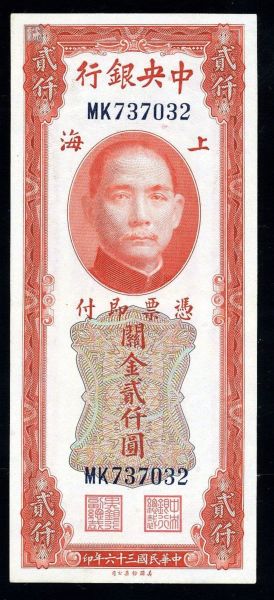

關金券壹仟元 關金券壹仟元 民國十九年關金券 壹佰元 民國十九年關金券 壹佰元 民國三十六年關金券 兩千元 民國三十六年關金券 兩千元 因筆者在市電視臺一檔收藏鑒寶類欄目中拋頭露面,普通藏友便將我當成無所不知、無所不能的收藏大家,其實大繆不然,筆者“藏齡”尚淺,無非是多觀察、多總結而已。比如對于民國關金券,筆者的總結便是:從“尺寸”看興衰,從興衰自然也就看到了收藏價值和收藏趨勢。 所謂關金券,本是國民黨政府專供進口關稅所使用的一種貨幣,是“海關金單位兌換券”的簡稱,以中央銀行名義發行。關金券為國民黨統治時期中國海關收稅的計算單位。原來海關收稅為銀兩,1929年世界銀價大落,影響關稅收入。政府于1930年1月決定征收金幣,以值0.601866克純金為單位作標準計算,稱“海關金單位”,合美元0.4元。1931年5月中央銀行發行關金兌換券,作為繳納關稅之用。 最近很多人詢問民國關金券的問題,其實,民國關金券相對歷史時間較短,存世量很大,雖然沒有法幣泛濫,但一定程度上并沒有達到藏友預期的價值。常常有藏友拿著一張民國三十六年的“兩千元”、“一萬元”、“五十萬”的關金券問我值不值得收藏,現在值多少錢等。 其實在眾多收藏門類中,錢幣無疑是最可靠的保值品。因為與其他收藏品不同,錢幣首先是硬通貨,有基本的價值和面值存在,再加上它還具有一定的文物、歷史價值,因而成為投資者認購的首選。所以,對待第一類問題,我往往肯定地回答,肯定值得收藏。但究竟值多少錢,這要看錢幣本身的歷史價值、存世量和供求關系。很顯然,關金券在前幾年一張民國十九年的“壹佰元”紙幣大約數千元,但如今受經濟形勢影響也不過剛過千元。而且越到民國后期,面額越大,反而越不值錢,比如民國三十六年的“兩千元”紙幣如今不過幾十元一枚,差別很大。 可見,收藏關金券跟其本身的面額沒有多大關系,而且,通過觀察形形色色的關金券,筆者發現,關金券的尺寸大小反映了民國政府的興衰。簡而言之,發行之初,關金券面額較小,但尺幅較大;發行后期,關金券面額變大,但尺幅較小。比如民國十九年的“壹佰元”關金券,長約26厘米;而民國三十六年的“兩千元”關金券,長約20厘米。這不光體現在紙幣的尺幅上,其印刷水平和紙張材質也有很大差別,這也就是其收藏價值天壤之別的原因。 國民政府共發行了47種關金券,其圖案比較統一:正面為孫中山像,背面為銀行大廈,印有上海地名,并且均為正背雙面印刷號碼。除有一種為橫式外,其余全部采用直型。由于印制規格統一,幣面上均標有“關金”二字易于識別,獨立成體系,除了少數幾種以外,很易于收集。單張的關金券并不值多少錢,但收集全套在一起其價值依然不菲。 將這些關金券擺放在一起,能夠深刻反映出當時的政治、經濟、歷史情況,從民國十九年到民國三十六年,從最初的“壹佰元”到后期的“五十萬元”,尺寸也由“26厘米”縮水為“15厘米”,從尺寸上確實可以看出關金券的通貨膨脹,也能看出民國政府的衰亡之路。 |