中央銀行第一版金圓券芻議(下) |

|

發布日期:14-02-25 08:45:21 泉友社區 新聞來源:www.ccbczpx.com 作者:王小龍 |

|

金圓券幣改方案的出籠是在極度保密狀態下進行的,參與方案討論的前后也只有極少數核心人物,就連財政部次長徐柏園直到幣改前夕才知道頂頭上司王云五親擬的秘密方案。如此嚴密的防范,卻被財政部主任秘書徐百濟事先泄露了出去。就在國民黨政府舉行幣制改革記者招待會的同一天,上海《大公報》發表了“幣制改革的事前跡象”一文,揭露有人早已獲息國家幣制改革的核心機密,一些“豪門巨富紛紛搜購金公債,隱名之人曾大批拋售股票。” 金圓券幣改方案的泄密使得金圓券在未正式發行便信譽大跌,商賈平民均對金圓券缺乏信任。依照幣改方案,國民黨政府限11月20日前以法幣三百萬元折合金圓券一元、東北流通券三十萬元折合金圓券一元的比率,收兌已發行之法幣及東北流通券;限期收兌人民所有黃金、白銀、銀幣及外國幣券;限期登記管理本國人民存放國外之外匯資產。金圓券發行以后,大部分商賈和百姓的金銀、外幣都被強制收兌,而將法幣兌換成金圓券后,物價仍然難以控制,金圓券很快就比法幣更不值錢,金圓券改革最終不到一年就破產失敗,而最苦的莫過于國統區的小商賈和平民百姓,他們多年的積蓄瞬間變成一堆廢紙。

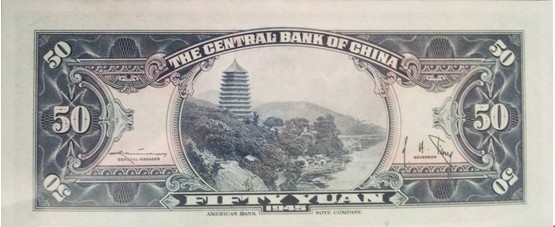

據統計,自1948年8月23日金圓券正式流通到1949年7月4日正式廢止金圓券止,金圓券共計流通10個月又11天,但如此短短10個多月里,金圓券競印制了66種版式(不包括字規,號碼的差異),其中正式發行的主幣券有47種,輔幣券3種,已印就但尚未發行的有主幣券8種、輔幣券1種,僅見試摸票或樣票的7種(未印就)。其面值有壹角、貳角、伍角、壹圓、伍圓、拾圓、貳拾圓、伍拾圓、壹百圓、壹仟圓、伍仟圓、壹萬圓、伍萬圓、拾萬圓、伍拾萬圓、壹佰萬圓、伍佰萬圓等。印刷廠家分別有美國鈔票公司、美商保安鈔票公司、英國德納羅印鈔公司、中央印制廠、中央印制廠特約一廠(大東書局)、中央印制廠特約二廠(京華書局)、中央印制廠特約三廠(上海中華書局)、中央印制廠特約四廠(三一印刷公司)及中華書局九家。 二、第一版金圓券是“替身” 中央銀行第一版金圓券是在1948年正式發行流通的,然而從現在所見的第一版金圓券實物來看,券面上的年號卻標注為1945年。據此有人推測金圓券改革早在1945年就已開始啟動,并于當年就著手印制金圓券鈔票。這種看法是不確的。金圓券改革確系在1948年才開始醞釀,而具體主持人正是當年才新任財政部長的王云五。那么為何第一版金圓券上的年號卻是1945年呢?原來,抗戰勝利之初,由于法幣的嚴重貶值,國統區征稅工作十分困難,國民黨政府故而決定向美國鈔票公司訂印一種“法幣特種券” (而非后來發行的“金圓券”)紙幣專門用于征稅。“按照俞鴻鈞(中央銀行總裁)所稱,1945年印制的金圓實作為收繳稅收所用,并不在市面流通。蔣介石決定發行金圓券后,要求俞鴻鈞趕快印制。俞以時間倉促為由,提出以此作為第一批發行的金圓券。” 據此可知,第一版金圓券實際上是金圓券的“替身”。這就是為什么它券面上不印有“金圓券”字樣,而且年號標注為1945年的原因。這一細節反映出國民黨政府在推動金圓券幣改時的兩個問題:第一,金圓券幣改,早在抗戰勝利之初就有實施的必要,然而國民黨政府一再拖沓,非到經濟和民生瀕臨崩潰之日還不以應對,然而此時為時過晚,而且已經錯過了幣改的最佳時期。第二,等到法幣制度已然無法運行之時,黔驢技窮之際方才狗急跳墻,在未經過充分考慮的情況下短時間內就做出幣改決定,連正式的“金圓券”都未印制出來便要匆匆推行金圓券政策。以上兩點,可以管窺國民黨政府這一時期的無能。(另據一些史料,中共當時潛伏在國民黨政府財經部門的冀朝鼎在破壞金圓券幣改中發揮了重要作用,陳立夫在其回憶錄中專辟“冀朝鼎禍國陰謀之得逞”一節簡述相關問題,稱冀朝鼎“在我方財政金融方針任設計工作……專門替孔、宋出壞主意,都是有損害國家和損害政府信用的壞主意”。 )總之,金圓券幣改的失敗,使國民黨在大陸喪失了最后的一點民心。金圓券幣改失敗后,國民黨在大陸的統治已經搖搖欲墜了。 三、第一版金圓券實物研究 第一版金圓券面額分別為壹圓、伍圓、拾圓、貳拾圓、伍拾圓和壹百圓6種面額,各面額券面情況如下: 壹圓,券面尺寸為62X147MM,主色調為寶石藍色,正面為蔣介石像(居中),背面為重慶忠縣石寶寨圖景(居中),背面有李駿耀、總裁俞鴻鈞的英文簽名。 伍圓,券面尺寸為62X147MM,主色調為橄欖綠色,正面為林森像(居左),背面為北京頤和園羅漢錘圖景(居右),背面分別有俞鴻鈞和李駿耀,俞鴻鈞和梁平兩種版別的英文簽名。 拾圓,券面尺寸為62X147MM,主色調為棕色,正面為蔣介石像(居右),背面為貴州花溪四孔橋圖景(居左),背面分別有孔祥熙和李駿耀,俞鴻鈞和李駿耀,俞鴻鈞和梁平三種版別的英文簽名。 貳拾圓,券面尺寸為62X147MM,主色調為翠綠色,正面為林森像(居中),背面為山東泰山南天門圖景(居中),背面有李駿耀和孔祥熙的英文簽名。 伍拾圓,券面尺寸為64X150MM,主色調為深藍色,正面分別有孫中山像、蔣介石像(居中)兩種版別,背面為杭州六和塔圖景(居中),背面分別有俞鴻鈞和李駿耀,俞鴻鈞和梁平兩種版別的英文簽名。 壹百圓,券面尺寸為68X155MM,主色調為胭脂紅色,正面為并列的蔣介石像(居右)和林森像(居左),背面為山東濟南大明湖圖景,背面有俞鴻鈞和李駿耀,俞鴻鈞和梁平兩種版別的英文簽名。 通過對中央銀行第一版金圓券的實物分析,我們發現它在設計上有以下兩個鮮明的特點: 第一,金圓券深受美鈔設計風格的影響,具有美鈔的許多特征。1、從票面設計整體圖案來看,券面構圖緊湊,形成封閉的花紋邊框。從券面設計細節圖案來看,除了圖景具有中國元素外,正面有多處巴洛克、洛可可式浮雕風格的圖形,這是歐美紙幣的常用裝飾元素。另外,背面花紋幾何圖形也與美鈔相近。券面還祛除了過去法幣常用的漢字滿版底紋,而在主圖外采用大片留白的方式,這也與美鈔設計效果相同。2、從票面尺寸來看,過去法幣的設計尺寸一般較大,而此版金圓券則尺寸較小,這與美鈔設計尺寸相似。3、從票面面額設置來看,采用1、5、10、20、50、100的面額設置模式,與美鈔相近。美鈔的常用面額設置是1、2、5、10、20、50、100,而2美元面額一般很少發行,在1929年到1952年間都未發行2美元面額的美鈔。中央銀行第一版金圓券的美鈔風格,除了由于其是由美國鈔票公司印刷的原因以外,也是當時的國民黨政府各方面向美國看齊的一個具體體現。 第二,蔣介石、林森的頭像第一次登上國家法定貨幣。過去國民黨政府正式發行的法幣上如若采用人像均以孫中山像作構圖,而此次的金圓券卻開始以蔣介石和林森像作構圖。為何以蔣介石和林森像作構圖呢?林森是國民黨元老,在蔣介石第二次下野繼任為國民政府主席,是名義上的國家元首。1943年林森因故逝世后蔣介石兼任國民政府主席,因此蔣、林二人是以國家元首的身份登上國家法定貨幣的。蔣、林二人分別登上不同的面額的紙幣本來無可厚非,但將二人同時置于壹百圓面額的紙幣上就不太合理。首一,二人并列在一起就會涉及排序問題,中國自古以左為尊,壹百圓券面上蔣處于尊位(面向外居左),林處于次尊位。雖然林森(字子超)是朝野盡知的“超然虛君”,國民黨政府的實際權力均操控在蔣介石手中,但林作為年長于蔣且已然作古的國民黨元老,而又是蔣的前任(當然,蔣在1931年下野前也曾是林的前任),理應當處于尊位而居左。其二,將已經去世的國家元首與仍然健在的國家元首并排放在同一券面上,在世界紙幣史上是極其少見的,因為這樣的安排對故人和今人都不太尊重。在金圓券幣改失敗之時,許多百姓痛恨國民黨政府的腐敗,將“蔣介石”三字故意讀為帶有南方口音的“蔣該死”,并戲曰:“希望蔣主席早早去跟林主席在一起”。          |