民俗是先民的生存經驗和智慧的總結,是傳承已久的、歷史形成的群體性文化現象,中華文明的延續正是通過許許多多民俗的樣式所表現、傳承下來的。春秋戰國以來的中國錢幣圖案,蘊涵的內容極為豐富,堪稱中華民族民俗風情的歷史長卷,從中透射出各個歷史時期的民情民俗和宗教信仰,是濃縮了的、形象的中華文明史。

中國民俗文化博大精深,古代民俗錢幣具有豐富的文化內涵,在古代錢幣文化寶庫中民俗錢幣是一枝奇葩,從西漢延續至今,內容豐富、造型各異、特色鮮明、雅俗共賞。史前時代,貝殼被賦予了鮮明的民俗文化特征,而被選作實物貨幣進入商品流通領域。商周時代,金屬貨幣產生以后,民俗文化在錢幣中的反映日益豐富起來,青銅鑄造的貝幣、布幣、刀幣、戈幣等則反映了時代特征。秦漢的統一則體現在圜錢、方孔錢的形制里,每一個王朝的鑄錢都包含著豐富的歷史和民俗文化信息。唐代出現的種類繁多的花錢,更是專門為了傳達民俗文化信息而鑄造的,而且,許多官鑄通用的流通錢幣,也被賦予了許多民俗文化的內涵。尤其宋代儒道佛三教合一、士大夫文化世俗化,商品經濟的發達和戰爭的頻繁,人口的遷徙、錢幣的流通數量和速度都是空前的,各種規格、各種紋飾的花錢蘊含了極為豐富的民俗文化信息,經元、明、清而延續至今。

錢幣因所反映的題材和用途不同,而叫法有異。反映民俗文化的錢幣有的是專門為傳達民俗文化信息而鑄造的,即所謂的厭勝錢和花錢,如女兒出嫁壓箱撒帳、兒孫洗兒洗心、建房立木上梁、宗教信仰、壓歲祝壽、喪葬辟邪、符咒降魔、占卜供養、定情秘戲、佩飾憑信、生肖吉語等等都是民俗文化在錢幣中的反映。有的至今還在普遍流行,例如壓歲錢、壓箱錢、洗兒錢、奠基錢等。花錢一般不流通,例如:秘戲錢、符咒錢、憑信錢、吉語錢、棋將錢等。有的則是利用普通的流通正用錢來傳遞民俗文化信息,例如壓箱錢、壓歲錢、洗兒錢、撒帳錢等。還有的錢幣兼有厭勝和流通兩種功能,既可以流通使用,又與一般的流通正用錢有區別,被賦予某種民俗信息。例如:羅漢錢、紅銅錢等,常被當作“護身符”來佩帶。

多數錢幣都是人們為避邪、祈福、供養、游戲、紀念、記事等而特鑄的,其功能專供佩帶、懸掛、擺放、禮贈之用。與流通貨幣相輔相成,其表現形式多姿多彩,詩書畫藝相結合,每個圖案都表現一個優美的故事,被人們視為特殊的靈物,賦予類似宗教或巫術的文化功能,世代相傳。民俗文化融入錢幣,不但豐富了錢幣的文化內涵,而且使許多民俗文化通過錢幣這一特殊載體得到普及和流傳,甚至使許多歷史典籍未記載的、或者已經失傳的民俗文化在古錢幣中保留了下來,古錢幣在客觀上起到了保護、傳承民俗文化的作用。

民俗文化是傳承民族文化生命的載體,是民族性格、民族文化的集中展示;是文化認同、民族認同的重要標志;是人們自覺提升美好情操和培育豐富文化素質的良方。民俗文化錢幣在兩千多年的發展歷程中演變出種類繁多的形式,成為獨特的文化景象。世界范圍內華人、華僑對中華民族文化的認同和凝聚,很大程度上體現在華人、華僑認同和傳承于這些內容、形式都極為豐富的民俗文化傳統。

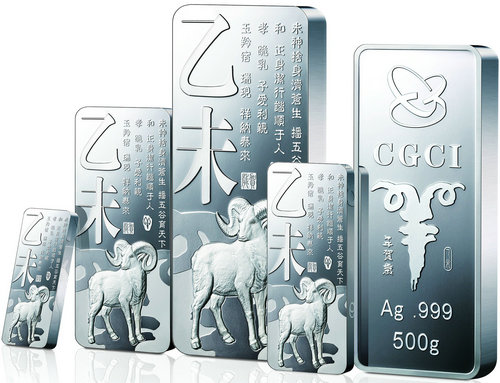

中國貴金屬紀念幣發行30多年來,以民俗為題材的金銀幣占了相當的比重。中國民俗系列金銀幣主要為節慶系列和生肖系列,是最具集藏和投資價值的系列品類。

春節、元宵節、端午節、中秋節等佳節是中國的傳統民俗節日,中國人民銀行于2001年9月、2002年5月、2002年12月和2003年12月分別發行中秋節本色銀幣、端午節本色銀幣、春節本色金銀幣和元宵節彩色金銀幣各一套。中國節慶民俗系列金銀幣的設計精美耐看,讓人愛不釋手。其中中秋節銀幣正面圖案為廣寒宮,采用浮雕工藝,立體感強,背面圖案為花好月圓。端午節銀幣正面圖案是屈子祠,背面圖案龍舟競賽圖。春節銀幣和金幣正面圖案相同,均為臘梅鬧春圖,背面圖案均為春節吉祥裝飾圖,臘梅鬧春表達了人們對新春的期盼和祝愿。元宵節金銀幣采用了彩色工藝,色彩飽滿,畫面更具觀賞性,金銀幣正背面圖案均用中國民間剪紙造型,背面圖案為兒童鬧花燈圖與中國傳統建筑。

中國節慶民俗系列金銀幣發行量適中,品種少,規格少。在以上這四個項目中,中秋節銀幣和端午節銀幣均為1盎司本色銀幣,發行量各為4萬枚;春節10.368克(1∕3盎司)本色金幣和31.104克(1盎司)本色銀幣,發行量分別為10萬枚和5萬枚;元宵節10.368克(1∕3盎司)彩色金幣和31.104克(1盎司)彩色銀幣,發行量分別為6萬枚和2萬枚。由于每年都要過上一次中秋節、端午節、春節、元宵節,這些金銀幣不斷被消化和沉淀。隨著市場流通量和存世量的不斷減少,金銀幣的價格不斷攀升,投資價值顯而易見。

生肖系列金銀幣是中國金幣品牌的主打產品,自1982年發行以來已連續發行30多年,是最具集藏和投資價值的系列品類。生肖系列金銀幣發行量大,品種多、規格全,圖案精美、特色鮮明。用12種動物與12地支配合組成的12生肖(屬相),是中國古人記憶和推算年齡的特殊方法。用一天的時辰和動物搭配排列:子鼠、丑牛、寅虎、卯兔、辰龍、巳蛇、午馬、未羊、申猴、酉雞、戌狗、亥豬。人們又把這種紀時法用于紀年,每十二年循環一次,周而復始。民俗的本命年,就是指人在與自己屬相相同的年份里,會遇到許多災厄,希望祈求神靈庇護,逢兇化吉、祈福避災。而且由此衍生出眾多的民俗文化,如婚姻八字匹配、風水吉兇匹配等。生肖紀年相傳始于漢代東方朔,兩千多年來,不僅影響到漢文化圈,而且影響到東亞、東南亞等亞洲許多文化圈,并通過華人、華僑影響到世界各地。所以,生肖金銀幣的發行受到廣泛而持久的歡迎。

中國人民銀行于2001年1月發行中國民間神話故事彩色金銀紀念幣(第1組)一套,共4枚,分別是31.104克(1盎司)彩色銀幣“精衛填海”、 31.104克(1盎司)彩色銀幣“愚公移山”、 155.52克(5盎司)長方形彩色銀幣“八仙過海”、 15.552克(1/2盎司)彩色金幣“盤古開天地”;于2002年2月發行中國民間神話故事彩色金銀紀念幣(第2組)一套,共4枚,分別是31.104克(1盎司)彩色銀幣“鐘馗驅鬼”、31.104克(1盎司)彩色銀幣“神農嘗百草”、 155.52克(5盎司)長方形彩色銀幣“哪吒鬧海”、15.552克(1∕2盎司)彩色金幣“ 夸父追日”。這兩組紀念幣構圖簡潔、人物生動、色彩艷麗、工藝精湛,皆取材于中國民間神話故事,民俗文化濃郁,受眾廣泛,具有較高的審美價值,十幾年來在錢幣市場上一直是表現不錯、影響力較高的幣種,具有較高的投資價值。

中國民俗文化內容廣泛,包羅萬象,中國金幣品牌以“傳承文化”為己任,經常汲取民俗文化的元素作為設計元素,如1999年發行的傳統吉祥圖案系列彩色銀幣,以“喜炮迎春”、“富貴有余”等民俗為主題;2008北京奧運金銀幣中汲取了放風箏、踢毽子、舞獅子、扭秧歌等,以及年畫、剪紙、皮影、如意、雙魚、結藝等不少民俗元素,充分體現了中國文化的特色。

民俗錢幣流行和使用了近三千年,民俗錢幣所承載的中國文化傳統體現在眾多錢幣藝術品中并延續至今。中國人民銀行發行的現代貴金屬紀念幣也可認為是現代的民俗錢幣,如生肖、佛教、神話、鎮庫等以及方孔錢等。若干年以后,它們也會成為承載這個時代文化歷史信息的“文物”。

我們欣喜地看到民俗錢幣贏得了越來越多的錢幣愛好者及收藏投資者的青睞;我們也欣喜地看到以生肖金銀幣為代表的民俗文化金銀幣發行30多年來一直長盛不衰。

我們還期盼有更多的人能夠重視中國金銀幣的民俗文化研究和價值發現;我們更期盼有更多的反映中國優秀民俗文化的中國金銀幣不斷問世,讓人們充分汲取民族文化精髓的寶貴養分。

作者介紹:曾衛勝,江西勝友實業有限公司總經理,中國文物學會玉器研究委員會常務理事、副秘書長