購買力?起源?——從貝幣談起

貝幣是中國最早開始使用的流通貨幣,這一點毋庸置疑。但為什么選擇貝幣作為貨幣呢?它的購買力又是怎樣的呢?后來的厭勝錢又是怎么產生的呢?為什么我國家庭中大多數都是女人管錢呢?

如今貝已經被特指是介殼軟體動物的統稱或姓氏,但隨便舉幾個帶貝字旁的漢字如“贠、貞、 負、貢、 財 、敗、 貶 、販、 貫 、貨、 貧 、貪 、賢、 購、 貯 、質、 賬、 責、 貴 、費、貳、貸 ……”可以看出,它們至少都與“錢”有關系。可見貝字在過去,至少是在產生文字的時候是非常重要的東西。

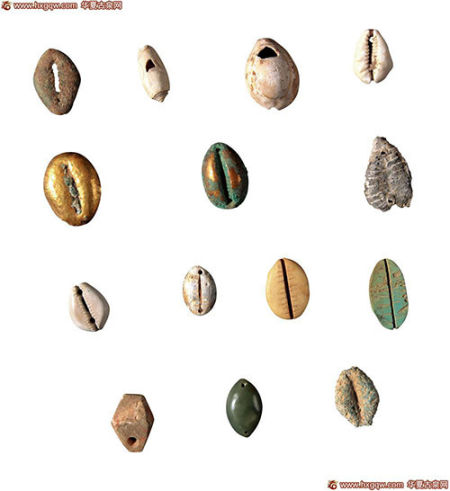

天然海貝:30.05*21.36mm 華夏古泉網2013年3月 成交價:84元

天然海貝:30.05*21.36mm 華夏古泉網2013年3月 成交價:84元1923年在甘肅省臨兆縣首先發現的距今5000-4000年的馬家窯文化遺址中,即發現了天然海貝及人工制造的石貝、骨貝等。而約5500年至4000年前,母系氏族社會才為父系氏族社會所取代,何況至今我國某些少數民族仍保持著母系氏族的家庭結構。所以貝幣至少產生于母系社會時期。可見,女人管錢的傳統至少延續了5000年。所以讓媳婦兒管錢其實不丟人,這其實是傳統美德~~

貝幣一組,包括:包括:木胎包金、銅鎏金、銅質、鉛質、玉質、石質、蚌質、骨質、天然貝等,均不相同。

貝幣一組,包括:包括:木胎包金、銅鎏金、銅質、鉛質、玉質、石質、蚌質、骨質、天然貝等,均不相同。古時候談不到先進生產力的發展要求,人們的認知極為有限。在母系社會中,女人的地位極高,因為她們可以生孩子,可以使部落壯大。而生孩子這件事情在當時來 說是整個部落的一件大事。孩子從小就知道母親是誰,所以一直陪伴在母親左右對她無限敬仰。但卻不見得知道父親是誰,所以男人的地位比較低。

貨貝

貨貝貝幣的形狀也很像女性外生殖器,所以人們對貝幣也無限崇拜,把它視作一種信物。每當婦女生產的時候,如果手里攥著貝或身邊擺放著貝,就會覺得非常吉祥,保 佑順利生產,母子平安(古時生產的死亡率極高)。久而久之,貝幣的身價逐漸上升。或許家里比較窮,用不到奢侈品(比如玉、珍珠等)但是家里的女人總是要生 孩子的,所以貝在當時的普及度還是很高的。

金貝 華夏古泉網2011年8月 成交價:6120元

金貝 華夏古泉網2011年8月 成交價:6120元早期社會采取物物交換的方式,但這有很多弊端。例如三只羊可以換兩頭牛,可如果只想換一只羊或者一頭牛怎么辦?難道要把羊和牛平均肢解了嗎?當然是要找一種可以替代它們的物品作為一般等價物來進行交換。在當時最合適的莫過于貝。

貝從一種生物,到一種信物,再到一般等價物的過程是長久的,因為母系社會是長久的,而西周時期人們仍然將貝作為一種“貨幣”來使用。

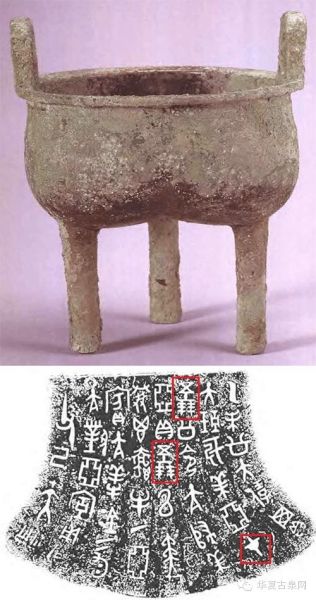

圖:西周亢鼎重1800g 上海博物館藏品

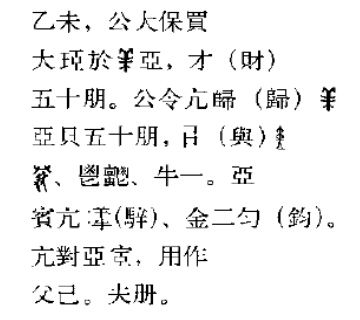

圖:西周亢鼎重1800g 上海博物館藏品 西周亢鼎釋文

西周亢鼎釋文這是一口西周早期青銅鼎,銘文8行49字。通過黃錫全先生的研究我們知道,文字中記載的是用海貝購買珠玉的事情。公即是【召公奭(周文王庶子)】,他從【樣亞(賣方)】購買大珍珠,價格是50朋,并且又給樣亞幾樣東西和一頭牛,樣亞也送給中間人【亢】紅銅二鈞作為回報。又如西周遽伯瞏簋中銘文記載:“遽伯瞏作寶鼎彝,用貝十朋又四朋。”

這里面首先談到了“朋”這個單位名稱。

“朋” 單位名稱。

“朋” 單位名稱。朋字在甲骨文、鐘鼎文、小篆中可以很直觀的看出是掛著幾串貝。實際上朋的本意既是一種單位。是指一串或兩串相連的“貝”,后來逐漸演化成計量單位。“一 朋”到底為多少只貝呢?一直未有一致的說法,從兩只到二十只,各說不一。一般多認為兩串五個的貝或兩串十個的貝為“一朋”。較多人認為10個貝稱為“一朋”。

制作一件寶鼎共花費了十四朋,既是140個貝,而一顆大珍珠至少需要50朋,既500個貝。可見貝在西周早期的購買力還是相對穩定的。就算是現在,一顆珍珠的價格與一個盛放貢品的器皿的價值也相差甚遠。

華夏古泉網2014年12月2日結標古錢幣專場拍品 骨貝

華夏古泉網2014年12月2日結標古錢幣專場拍品 骨貝由于天然貝要運至內陸地區交通不便,人們便開始制作貝,如骨貝,石貝,銅貝,金貝等并一直沿用至東周時期。

戴志強先生曾經提出,早期金屬鑄幣帶有兩重性。 在早期墓葬中,經常在墓主人下方有一個“腰坑”,里面有時殉葬一條狗或一個奴隸用來“厭勝”,厭的繁體字既是“魘”,用來壓鬼。起到保佑墓主人的作用。而 后期出土的墓葬中,腰坑也有貝,此時這枚貝就是充當狗或者奴隸的壓鬼作用。我們今天所說的厭勝錢,也就是源于此時。之后慢慢開始產生了諸多種類的“花 錢”。