常常聽朋友問(wèn)起,明朝的銅錢為什么不是很多?對(duì)此問(wèn)題,本文稍做解釋,順便也聊聊明朝貨幣發(fā)行流通的情況。謬誤之處,以期斧正。

一、紙幣的發(fā)行

公元1368年,洪武元年,朱元璋稱帝。明朝建立之后,至洪武三十余年中,可謂連年用兵,各種征伐不絕,軍費(fèi)浩繁。在這種壓力下,洪武八年(1375年),“寶鈔提舉司”(設(shè)立于洪武七年)開始發(fā)行紙幣---“大明通行寶鈔”,分六種面值,最大者為“一貫”(值一千文銅錢);最小者為“一百文”(值一百文銅錢);一百文以下使用銅錢。到了洪武二十二年,又增發(fā)了自“十文”至“五十文”的五種小面值紙幣,進(jìn)一步擠壓了銅錢的使用空間。圖1是“大明通行寶鈔”實(shí)物照片。

圖1

“大明通行寶鈔”(以下簡(jiǎn)稱“寶鈔”)并非基于貴金屬本位的紙幣,并無(wú)黃金白銀之類的“現(xiàn)金準(zhǔn)備”。寶鈔本身幾乎沒有任何價(jià)值,全完依靠政府信用作為擔(dān)保,但是政府的“信用”又從何而來(lái)呢?從理論上講,這種“信用”應(yīng)該依靠國(guó)庫(kù)中豐厚的真金白銀來(lái)作為保障,但寶鈔并無(wú)此種保障。因此,不得不說(shuō),“寶鈔”應(yīng)屬于完全依靠行政手段強(qiáng)制推行的“國(guó)定”貨幣。此外,在金元時(shí)期,紙幣已經(jīng)被廣泛使用,政府積累了推廣發(fā)行紙幣的經(jīng)驗(yàn),民眾無(wú)論在使用習(xí)慣上還是從心理上都比較容易接受紙幣的發(fā)行。例如,元代的“中統(tǒng)寶鈔”,是一種基于銀本位的紙幣。當(dāng)政府發(fā)現(xiàn)市面紙幣過(guò)多的時(shí)候,就可以通過(guò)釋放白銀的方式回收紙幣,來(lái)達(dá)到調(diào)節(jié)物價(jià)的作用。過(guò)量發(fā)行的紙幣“寶鈔”無(wú)法被有限的社會(huì)生產(chǎn)力所容納的時(shí)候,其結(jié)果就是通貨膨脹。銅錢,作為金屬,有使用價(jià)值,屬于實(shí)物貨幣,如果銅錢的成份與重量相對(duì)穩(wěn)定,其價(jià)值尺度也是相對(duì)穩(wěn)定的。在紙幣通行的制度中,銅錢本質(zhì)上也是一種商品,因而,通脹的結(jié)果一定是紙幣相對(duì)銅錢來(lái)說(shuō)變得越來(lái)越不值錢了。到明英宗正統(tǒng)年間的時(shí)候,紙幣相對(duì)白銀幾乎已經(jīng)貶值了一千多倍,“寶鈔”名存實(shí)亡,基本已經(jīng)退出了流通領(lǐng)域。

圖2表示了八十余年中寶鈔相對(duì)銅錢的比價(jià)變化,從圖中可以看出,在洪武九年的時(shí)候,面值“壹貫”的寶鈔等值于一千枚銅錢,到了八十多年后的景泰三年,“壹貫”寶鈔只等值于兩枚銅錢了,貶值了五百倍。

圖二 八十余年間寶鈔對(duì)銅錢的比價(jià)變化圖

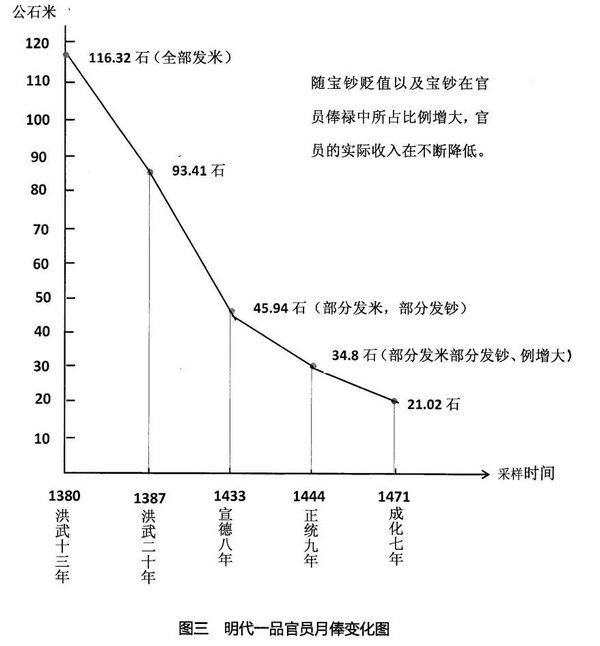

明朝前葉,官員的俸祿,部分發(fā)米,部分發(fā)鈔,但是由于寶鈔的不斷貶值,官員的實(shí)際收入不斷下降。圖三是明代一品官員的俸祿(轉(zhuǎn)換成大米)自洪武年間到成化年間大約九十余年的衰減情況:

二、銅錢的鑄造與白銀的流通

明代自洪武元年(公元1368年)開始在全國(guó)范圍內(nèi)鑄造洪武通寶銅錢,當(dāng)時(shí)全國(guó)大約有三百二十多座錢爐,年產(chǎn)量約一億九千多萬(wàn)文(枚)。彼時(shí)全國(guó)人口總數(shù)約6600萬(wàn)人,平均到每個(gè)人頭上的銅錢也不過(guò)3文而已。如此杯水車薪的銅錢產(chǎn)量無(wú)法應(yīng)付巨大的政府開支,因此,“大明通行寶鈔”應(yīng)運(yùn)而生,而銅錢作為輔幣只在小額交易時(shí)使用。洪武通寶有五種面值(五等錢制),最大的是當(dāng)十文銅錢,比如較為常見的“洪武十一兩”,意思是當(dāng)十文,重一兩(并非重十一兩)。洪武通寶在全國(guó)大部分地區(qū)都有鑄造,因此版別比較復(fù)雜,出土范圍也非常廣大。永樂,宣德兩朝只有小平銅錢傳世,史料上也沒有鑄造大錢的記載,但是,傳世有一枚永樂通寶背“三錢”銅錢,缺一角,現(xiàn)藏于上海博物館錢幣展廳。筆者曾多次到上博參觀,每次都要在此錢之前駐足,凝視良久。此錢基本無(wú)銹,銅色發(fā)灰,整體氣息與小平永樂通寶完全一致。可能在永樂初年政府也曾想推行五等錢制,但試鑄之后,很快作廢,鑄好的永樂大錢也盡數(shù)銷毀。這枚永樂三錢也被砸去了一角,但不知道為何沒有被回爐銷熔,幸存到了今天。事實(shí)上,洪武、永樂、宣德三朝的銅錢的鑄量并不算小,但外流十分嚴(yán)重,尤其在永樂宣德二朝,大量通過(guò)賞賜、貿(mào)易等途徑流入了安南、日本等周邊國(guó)家,以鄭和七下西洋為最。近年來(lái),中國(guó)古錢幣在越南、東南亞等國(guó)大量出土,洪武、永樂、宣德的數(shù)量就相當(dāng)可觀,可見,在紙幣(寶鈔)大行其道的年代,銅錢只好遠(yuǎn)渡重洋,尋找自己新的舞臺(tái)了。從明英宗正統(tǒng)年間到到明憲宗成化年間,大約五十多年,史料上沒有鑄造銅錢的記錄。這半個(gè)世紀(jì)以來(lái),紙幣已經(jīng)貶值到了無(wú)以復(fù)加的地步,民間越來(lái)越多的使用白銀和銅錢進(jìn)行交易,政府不得不承認(rèn)了白銀交易的合法性(明朝初年,政府禁止使用金銀交易)。為了維護(hù)紙幣的威信,在紙幣貶值過(guò)于嚴(yán)重的時(shí)候,政府甚至連銅錢的流通也要強(qiáng)加禁止,例如,洪武二十七年(公元1394年)、正統(tǒng)十三年(公元1448年)都曾經(jīng)下達(dá)過(guò)禁止使用銅錢的政令。到了明孝宗弘治十六年(公元1503年),在銅錢停鑄半個(gè)多世紀(jì)以后,政府竟然在全國(guó)廣大范圍內(nèi)開始鑄造“弘治通寶”。這是一件十分有意思的事情,究其原因,可能是紙幣不再通行之后,白銀取紙幣而代之成為主要貨幣,而白銀在流通過(guò)程中雖然可以切割稱量,但是畢竟不能分割得過(guò)于細(xì)碎,因此,很難達(dá)到紙幣那么小的“面額”(最小面值十文)。這樣一來(lái),對(duì)銅錢的需求量應(yīng)該有所增加。但是由于銅錢停鑄多年,且屢加禁止,并且外流嚴(yán)重,想必到了弘治年間,可能出現(xiàn)了短暫的“錢荒”現(xiàn)象(市面的銅錢數(shù)量過(guò)少),因此,弘治錢的鑄造應(yīng)該不是政府的無(wú)端之舉。弘治五年,1492年,哥倫布到達(dá)美洲大陸,不久,在南美發(fā)現(xiàn)了富饒的銀礦,大量的白銀源源不斷地通過(guò)貿(mào)易流入中國(guó),大明帝國(guó)從十六世紀(jì)開始進(jìn)入了白銀時(shí)代。弘治之后,正德沒有鑄錢的記錄;嘉靖皇帝享國(guó)四十五年,嘉靖通寶的鑄量也相對(duì)較多;隆慶通寶的鑄造發(fā)行似乎象征意義更大一些,只是隨著俸祿發(fā)放到京官的手中,當(dāng)時(shí)的鑄量就十分有限,留存到今天的就更少了。到了萬(wàn)歷年間,銅錢的鑄量突然激增。筆者以為,這可能有以下三個(gè)原因:第一,張居正變法。通過(guò)變法,政府財(cái)政收入增加,民間的白銀大量以賦稅的形式流入國(guó)庫(kù)(明代的大型銀錠中,萬(wàn)歷年間的最為常見),銅錢交易所占的比重有所上升;第二,“萬(wàn)歷三大征”的軍費(fèi)需求(萬(wàn)歷年間三次重大的軍事行動(dòng));第三,人口問(wèn)題,到明代萬(wàn)歷年間,明朝立國(guó)已兩百多年,人口數(shù)量相對(duì)明初已經(jīng)增長(zhǎng)了很多,整個(gè)社會(huì)的生產(chǎn)力大大提高,社會(huì)日益富足,商品經(jīng)濟(jì)日益發(fā)達(dá),貨幣需求量自然也是正比增長(zhǎng)。明史上多次出現(xiàn)有過(guò)戶口丁數(shù)的記載,似乎人口數(shù)目在整個(gè)明代一直在五六千萬(wàn)左右徘徊。但這個(gè)數(shù)字非常值得懷疑:明初洪武年間的人口大約六千六百多萬(wàn)(洪武年間人口普查的數(shù)據(jù)應(yīng)該比較嚴(yán)謹(jǐn)可靠),理論上講,按照人口自然增長(zhǎng)率4‰到8‰來(lái)計(jì)算,萬(wàn)歷年間的人口數(shù)目大致應(yīng)該在兩億左右才算合理。在崇禎年間一場(chǎng)陜北的饑荒就能導(dǎo)致整個(gè)國(guó)家的崩潰,這也能用人口問(wèn)題加以解釋:如果人口的膨脹速度大大超過(guò)了耕種面積的增長(zhǎng)速度,饑荒是必然的,喪亂也是必然的。泰昌、天啟、崇禎等三朝都有錢幣鑄造,泰昌是天啟時(shí)補(bǔ)鑄,鑄造相對(duì)規(guī)范,基本沒有減重現(xiàn)象,存世量并不算多。從天啟開始,國(guó)家的幣制就已經(jīng)有了混亂的跡象,到了崇禎朝,錢幣鑄造更是亂象叢生,背面的文字林林總總達(dá)百種之多,加上史料失佚,給錢幣收藏愛好者留下了許許多多的難解之謎。

三、小結(jié)

總而言之,明代的貨幣,前有紙幣,后有白銀,大大擠壓了銅錢的生存空間,因此,銅錢的鑄造量要相比兩漢、盛唐、北宋等朝代要少了很多很多。近年來(lái),研究明史的人越來(lái)越多,明朝錢幣的收藏也越來(lái)越火熱了。小小的銅錢上,承載了多少滄桑的歷史,它們永遠(yuǎn)不缺乏故事,只是需要您那善于傾聽的耳朵。

圖4是筆者收藏的一些明代銅錢

圖4

作者:馬肖

來(lái)源:《中國(guó)錢幣界》21期

欲了解《中國(guó)錢幣界》雜志訂閱詳情,請(qǐng)點(diǎn)擊: